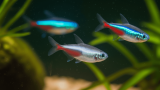

ネオンテトラの体に突然現れた白い点を見て、「これは何だろう」「どうすれば治るのだろう」と不安を感じているのではないでしょうか。

このネオンテトラの白い点こそ、感染力が非常に強く、放置すると魚の命に関わる可能性が高い白点病かもしれません。

この病気の正体や、発症する原因、そして他の病気との見分け方を知らないまま間違った対策方法を取ると、病気が水槽全体に広がり、最悪の場合、大切なお魚を全て失う失敗や後悔につながる可能性があります。

しかし、白点病は適切な知識と素早い対策方法があれば、完治が十分に可能な病気です。

そこで、本記事では、白点病の正しい知識を身につけ、万全な予防策を講じるための情報を網羅的に解説いたします。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深められます。

・白点病の発症原因となるウオノカイセンチュウの生態がわかる

・症状の進行度に応じた最適な治療(対策方法)を把握できる

・新しい魚の導入時や日々の管理で行うべき確実な予防策がわかる

ネオンテトラに白い点を発見!病気の原因と治療法

- 緊急度が高いネオンテトラ 白い点の正体は何か

- 白点病は寄生虫の感染が原因

- 白点病と他の病気の見分け方

- 早期治療が鍵となる対策方法の全体像

緊急度が高いネオンテトラ 白い点の正体は何か

ネオンテトラの体に確認された白い点のほとんどは、ウオノカイセンチュウという寄生虫が引き起こす白点病である可能性が極めて高いです。

白い点自体が寄生虫(ホロント)であり、魚の養分を吸って成長するのです。

この病気は非常に進行が早く、適切な対策方法を講じなければ、数日のうちに白い点が全身に広がり、ネオンテトラの体力は急激に消耗してしまいます。

特に、寄生虫がエラにまで達してしまうと、魚は呼吸困難に陥り、死に至る危険性が高くなります。

これが白点病の緊急性が高いとされる理由です。

病気は自然治癒に頼れるものではありません。

放置することで水槽内の他の健康な魚にも感染が拡大し、水槽全体が病原虫に汚染されるリスクを招いてしまうため、白い点を確認した場合は、

何はともあれすぐに治療の準備に取り掛かることが重要になります。

白点病は寄生虫の感染が原因

白点病の直接的な原因は、前述の通り、繊毛虫の一種である「ウオノカイセンチュウ(別名:白点虫)」の寄生によるものです。

しかし、ウオノカイセンチュウが水槽内にいたとしても、必ずしも白点病が発症するわけではありません。

白点病発症の主な要因

白点病の発症には、主に以下の3つの要因が魚の抵抗力を低下させることで、寄生虫の感染を許してしまうと考えられます。

- 水温の急激な変化や低水温:ウオノカイセンチュウは高水温に弱く、25℃以下の低水温環境で特に活発になります。水温の急変や低下は、魚の免疫力を下げるとともに、寄生虫の活動を助長することになります。

- 水質の悪化:ろ過が不十分であることや、頻繁な水換えを怠ることで、アンモニアや亜硝酸などの有害物質が蓄積し、魚に強いストレスを与えます。この水質の悪化が、魚の抵抗力低下に直結します。

- 新しい生体の持ち込み:白点虫は水槽内で自然発生するものではなく、多くの場合、新しく購入したネオンテトラや水草などに付着して水槽内に侵入します。この外部からの持ち込みが最も一般的な感染源です。

感染が始まると、魚から離れた寄生虫は水槽の底などで「シスト」と呼ばれる状態で分裂・増殖し、「遊走子」となって再び魚を探し始めます。

このサイクルが水槽内で繰り返されるため、治療には寄生虫の増殖サイクルを断ち切ることが不可欠です。

白点病と他の病気の見分け方

ネオンテトラに白い点や白い塊が見えた場合、白点病以外にもいくつかの病気が考えられます。

これらの病気は初期症状が似ていることがあるため、適切な治療薬を選択するためにも正確な見分けが大切です。

| 病気の名称 | 主な症状の特徴 | 感染性 | 治療の難易度 |

| 白点病 | 0.5〜1mm程度の小さな白い点が多数、体表やヒレに付着。まるで塩をふりかけたような見た目。体が痒がるようにこすりつける行動が見られる。白点の位置や数が日によって変化する。 | 非常に高い(水槽全体に蔓延) | 早期であれば容易 |

| ネオン病 | 初期に白点病と似た白い斑点やまだら模様が現れることがある。病状が進行すると、ネオンテトラ特有のネオンカラーが部分的に失われる(退色)。 | 高い(主にネオンテトラ属) | 非常に困難(不治の病とされる) |

| 水カビ病 | 白いフワフワとした、綿のような塊が体表に付着する。傷口などから二次感染することが多い。徐々に大きくなるが、白点病のような粒状ではない。 | 低い(主に弱った魚に感染) | 比較的容易 |

| 尾ぐされ病 | 尾びれの縁が白く濁り、周辺が充血する。白い点ではなく、ヒレの膜が溶けるように欠損していくのが特徴。 | やや高い(細菌感染) | 比較的容易 |

このように、白点病は「砂粒のような極めて細かい白い点」が「多数」現れ、「体をこすりつける」仕草を伴う点で他の病気と区別できます。

もしかしたらネオン病かもしれないと心配になる方もいるかもしれませんが、まずは治療が可能な白点病の可能性を疑って対策を始めるのが賢明です。

早期治療が鍵となる対策方法の全体像

白点病の治療において最も大切なのは、早期発見と速やかな治療開始です。

白点病は自然治癒が期待できず、放置すれば確実に進行してしまうためです。

治療の目的は、魚に寄生している寄生虫と、水中にいる遊泳中の寄生虫(遊走子)の両方を駆除し、感染サイクルを断ち切ることになります。

具体的な対策方法としては、「隔離」「昇温(水温を上げること)」「薬浴または塩浴」の3つを組み合わせることが基本となります。

- 病魚の隔離:病気の魚を別の隔離容器(トリートメントタンク)に移すことが推奨されます。ただし、白点病は感染力が非常に高いため、1匹でも確認された場合は、水槽全体に病原虫が蔓延しているとみなし、本水槽ごと薬浴する「水槽全体治療」が最も効果的と考えられます。

- 水質の改善:治療の開始にあわせて、飼育水の1/3から1/2程度を新しい水に交換し、水質を改善することが必要です。水をきれいにして魚の体力の回復を助け、水中の寄生虫の数を物理的に減らすことができます。

- 昇温治療:ヒーターを使用して水温を徐々に28〜30℃に上げる昇温治療は、白点虫の増殖サイクルを早めるために重要な対策方法です。サイクルが短縮されることで、寄生虫が魚体から離れ、薬が効きやすい遊走子になるまでの時間が短くなります。

これらの対策を組み合わせることで、効率的に白点虫を駆除し、ネオンテトラの回復を促すことができるのです。

白点病の治療法を徹底解説!効果的な対策方法と予防策

- 病魚を隔離して行う具体的な対策方法

- 水温を上げて行う白点病の対策方法

- 白点病治療に使う魚病薬の選び方と対策方法

- 白点病の再発を防ぐための予防策

- 新しい生体導入時の必須予防策

- 水質と水温を安定させる日々の予防策

- ネオンテトラ 白い点が見えた時の対処法まとめ

病魚を隔離して行う具体的な対策方法

白点病の魚を隔離し、治療専用のトリートメントタンクで行う薬浴は、治療の効率を高め、本水槽への影響を最小限に抑える具体的な対策方法の一つです。

特に、水草やエビ・貝など、薬に弱い生体を本水槽で飼育している場合に有効です。

隔離水槽での薬浴手順

- 隔離容器の準備:ネオンテトラのサイズに見合った容器に、本水槽の水を一部入れ、ヒーターとエアレーションを設置します。ろ過バクテリアが死滅するのを防ぐため、ろ過フィルターは使用を控えるか、投げ込み式やスポンジフィルターを使い捨てとして使用します。

- 水質の調整:新しい水で換水を行い、薬浴に適した水質に整えます。このとき、急激な水温変化を起こさないよう、水温を揃えることが大切です。

- 薬の投入:魚病薬のパッケージに記載されている規定量を守り、正確に計量して水槽に投入します。

- 換水と追薬:薬は時間の経過とともに効果が薄れてしまうため、2日に1回を目安に1/3〜2/3程度の換水を行い、新しい水に対して再度規定量の薬を投入して濃度を維持します。治療中は餌を控えることで水質悪化を防ぎ、魚の体力消耗を抑えます。

なお、前述の通り、白点病は水槽全体に蔓延している可能性が高いため、隔離治療と並行して、本水槽も水温を上げるなどの対策を講じることが理想です。

水温を上げて行う白点病の対策方法

昇温治療は、白点病の治療における最も効果的な対策方法の一つです。

この方法は、白点虫が低水温で活発になり、高水温に弱いという生態的特性を利用します。

昇温治療の具体的な進め方と注意点

水槽用ヒーターを用いて、水温をゆっくりと28℃から30℃の範囲まで上げることが求められます。

ただし、急激に水温を上げるとネオンテトラに大きなストレスを与えるため、1日に1℃から最大2℃程度のペースで徐々に上げていくのが安全です。

水温を高くすることで、白点虫の生活サイクルが短縮されます。

これにより、魚に寄生している期間が短くなり、薬が効きやすい遊走子の段階をより早く迎えさせることができます。

このため、薬浴と昇温はセットで行うことで相乗効果を発揮します。

ただし、水温が高くなると水中の溶存酸素濃度が低下します。

魚の呼吸を助け、酸欠を防ぐために、昇温中は必ずエアレーションを強めに実行することが重要です。

また、病状が改善した後も、再発を防ぐために1週間程度は高めの水温を維持することが望ましいでしょう。

白点病治療に使う魚病薬の選び方と対策方法

白点病の治療において、最も効果的なのは専用の魚病薬を用いた薬浴です。

薬は、主に「メチレンブルー系」と「マラカイトグリーン系(アグテンなど)」に大別されます。

魚病薬の種類と特徴

| 魚病薬の種類(有効成分) | 主な薬の例 | 特徴と注意点 |

| メチレンブルー系 | メチレンブルー水溶液、グリーンFリキッドなど | 魚への刺激が少なく、初心者にも扱いやすい。ただし、強い着色性があり、水槽のシリコンやレイアウト素材、ろ材を青色に染めてしまう。 |

| マラカイトグリーン系 | アグテン、ヒコサンZ、ニューグリーンFなど | 効き目が比較的早く、白点病に対する効果が高い。メチレンブルー系と同様に着色性があるため、使用時は注意が必要。 |

| 塩素系 | グリーンFクリアーなど | 着色性がなく、水草水槽でもそのまま使用可能。薬効期間が長く、薬の追加頻度が少なくて済む。色素剤系に比べると薬効はやや劣るとも言われる。 |

治療を行う際は、ろ過器の活性炭や吸着ろ材を必ず取り除くことが大切です。

活性炭は薬の成分を吸着してしまい、効果を弱めてしまうからです。

また、薬浴中はろ過バクテリアがダメージを受けるため、エアレーションを強化し、こまめな換水で水質を維持することが必要になります。

塩浴は初期症状や体力を回復させる目的に有効ですが、ハクテンチュウを完全に殺すことはできないため、症状が明らかである場合は薬浴が最も確実な対策方法になります。

白点病の再発を防ぐための予防策

治療によってネオンテトラの白い点が消えた後も、水槽内に残った寄生虫の卵やシストが再発の原因となることがあります。

そのため、白点病の再発を防ぐための徹底した予防策が求められます。

最も重要なのは、水槽内の環境を改善し、ネオンテトラの免疫力が低下しないようにすることです。これは、日々の飼育管理にかかっています。

再発防止のためには、適切な水温と水質の維持、そして新しい生体を導入する際の注意が不可欠です。

万が一、再発の兆候が見られた場合は、すぐに治療を開始できる準備をしておくことも大切な予防策と言えるでしょう。

新しい生体導入時の必須予防策

新しいネオンテトラや他の生体、水草などを水槽に入れる前には、必ず「トリートメント(検疫)期間」を設けることが必須の予防策になります。

- トリートメントの実行:購入した魚を本水槽とは別の隔離容器に移し、3日〜1週間ほど様子を観察します。

- 初期の塩浴:この期間に、0.5%程度の塩水浴を行うことで、魚のストレスを軽減し、病気の初期症状を抑え込む効果が期待できます。

- 健康状態の確認:この期間中に、体に白い点や異常がないか、食欲があるかなどを注意深くチェックします。異常がないと確認されてから、段階的に本水槽の水に慣らして導入してください。

このひと手間を加えるだけで、水槽全体を病原体に晒すリスクを大幅に減らすことができます。

水質と水温を安定させる日々の予防策

日々の飼育環境を適切に保つことは、ネオンテトラの免疫力を高く保ち、白点病の発症を防ぐ最も基本的な予防策です。

- 水温の安定:ヒーターを使用して、ネオンテトラの適温とされる24〜26℃程度で水温を一定に保つことが大切です。特に季節の変わり目など、急激な水温変化が起こりやすい時期は、水温計を毎日チェックしてください。

- 水質の維持:定期的な水換えと、ろ過フィルターの掃除を行い、水質を安定させることが重要です。水換えの際は、新しい水と水槽の水の温度を極力合わせるように注意します。

- 過密飼育の回避:魚を過剰に飼育すると、水質の悪化が早まり、魚同士のストレスも高まります。適切な飼育密度を保つことで、病気の発症リスクを下げることができます。

- 殺菌灯の利用:水中の病原菌や遊走子を紫外線で殺菌する殺菌灯を設置することも、再発予防や新規感染予防に非常に有効な予防策です。ただし、初期費用がかかることや、フィルターの種類によっては設置できないといった注意点があります。

ネオンテトラに白い点が見えた時の対処法まとめ

- ネオンテトラの体に付いた白い点は白点病の可能性が極めて高い

- 白点病の原因はウオノカイセンチュウという寄生虫の感染である

- 病気は進行が早く放置すると命に関わるため自然治癒は期待できない

- 水温の急変や水質の悪化、新しい生体の持ち込みが発症の主な原因である

- 白点病は非常に感染力が強く水槽全体に蔓延していると考えるべきである

- 白点病は細かい白い点、水カビ病は綿のようなフワフワした塊で見分けられる

- 治療は隔離、昇温、薬浴または塩浴を組み合わせた対策方法が基本となる

- 水温を28〜30℃に上げて寄生虫の生活サイクルを短縮することが効果的である

- 昇温治療の際は水中の酸欠を防ぐために必ずエアレーションを強化する

- 白点病の薬にはメチレンブルー系とマラカイトグリーン系がある

- 薬浴中はろ過器の活性炭を必ず取り除き薬効を維持する

- 薬浴中は餌を控えめにするか断食させて水質悪化を防ぎ体力の消耗を抑える

- 初期症状であれば塩浴(0.5%濃度)で回復が期待できる場合もある

- 新しい魚を導入する前には必ず1週間程度のトリートメント期間を設ける

- 日頃から水温と水質を安定させることが最も確実な予防策となる

コメント