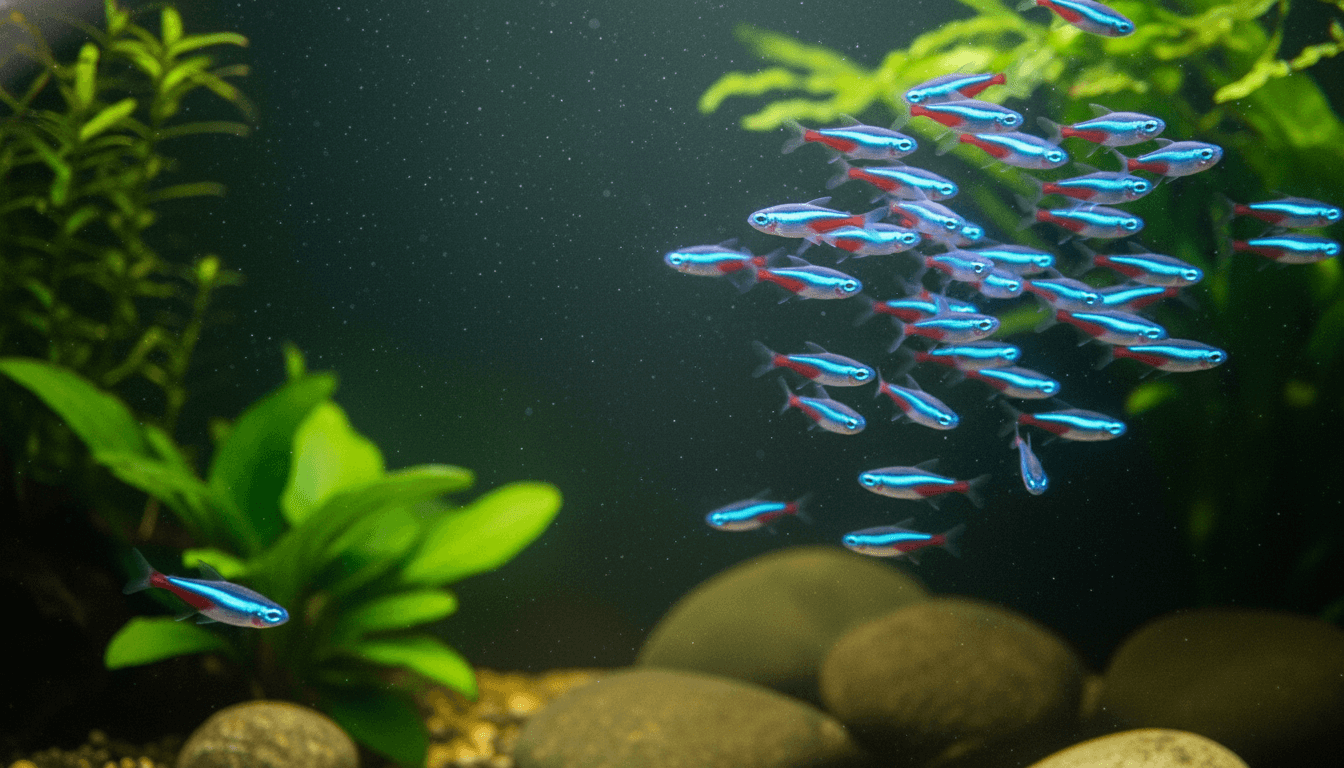

群れで泳ぐ美しいネオンテトラが1匹だけ離れていたり動かない姿を見ると、飼い主としてはとても心配になります。

これは単なる個体のわがままではなく、深刻な病気の可能性や、飼育環境の水質の悪化、あるいはストレスや老化といった様々な原因が隠れているサインなのです。

本記事では、ネオンテトラが群れから離れてしまう行動の裏にある理由を解説し、愛魚の健康を守るために飼い主がすぐにできる具体的な対策を詳しくご紹介いたします。

この記事を読むことで理解できること

・ネオン病や白点病など、かかりやすい病気の具体的な症状を知ることができる

・水質や水温など、飼育環境のチェックポイントと改善方法を把握できる

・体調不良のネオンテトラを安全に隔離し、治療する手順を理解できる

ネオンテトラ 1 匹だけ離れていたり動かない場合の主な原因

ネオンテトラが群れから離れてしまう場合、それは体調不良や環境への不満を表す重要なサインです。

魚は言葉を話せないため、その行動の変化から原因を読み取ることが大切になります。

- 群れから離れるのはなぜ?考えられる原因と本能

- 早期対応が重要!弱った個体を隔離する方法

- 体色の変化や泳ぎ方で判断する病気の可能性

- 放置厳禁!ネオン病・白点病・尾ぐされ病の症状

- 定期的なチェックで見抜ける水質の悪化

- 隠れ家や混泳魚によるストレス

- 飼育年数から推測する老化

群れから離れるのはなぜ?考えられる原因と本能

ネオンテトラは本来、群れ(スクール)で行動することで外敵から身を守り、安心感を得る習性を持つ魚です。

そのため、1匹だけ群れから離れてじっとしているのは、本能的に「群れで泳ぐだけの体力が無い」「身を隠したい」と感じている状態であると考えられます。

多くは病気の初期症状や、水質・水温の不調による体調不良が原因です。

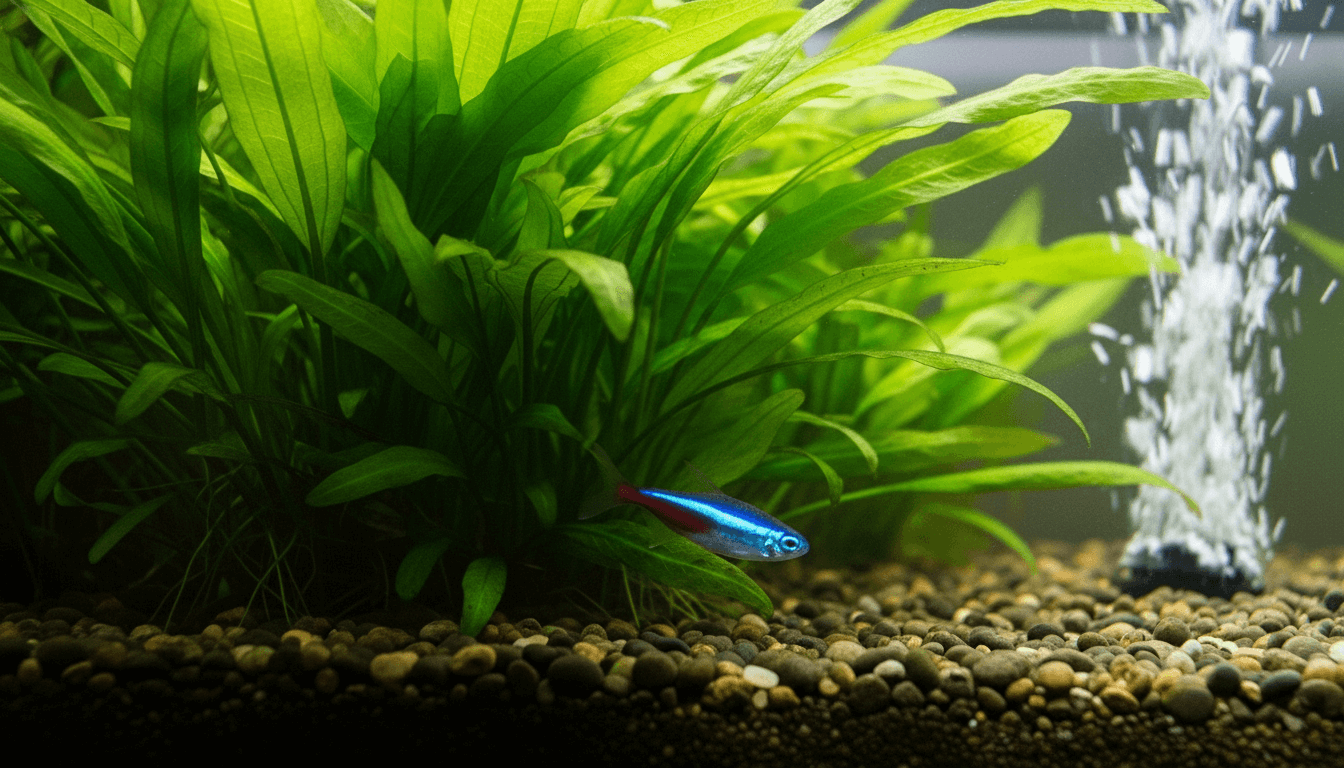

また、水槽に慣れて安全だと認識している個体は、ばらばらに自由に泳ぐこともありますが、群れから離れて底で動かない場合は警戒が必要です。

したがって、群れを離脱し、さらに動きが鈍いネオンテトラを見つけた際は、病気や体調不良を真っ先に疑う必要があります。

早期対応が重要!弱った個体を隔離する方法

群れから離れて動かないネオンテトラを発見した場合、最初に行うべきは隔離です。

病気が原因である場合、感染力の強い病気であれば、水槽内に病原体が蔓延している可能性も考慮しなくてはなりません。

隔離を行うことで、他の健康な魚への感染拡大を防ぎ、弱った個体を集中して観察し、治療に専念できる環境を整えられます。

隔離水槽は、元の水槽と同じ水温を保ち、エアレーションを行い酸素を十分に供給することが大切です。

治療薬の種類によってはろ過バクテリアに影響を与えるため、メイン水槽とは別に準備することが重要になります。

体色の変化や泳ぎ方で判断する病気の可能性

群れから離れている個体の体色や泳ぎ方を注意深く観察することは、病気の早期発見に繋がります。

健康なネオンテトラは鮮やかなネオンカラーをしていますが、体調不良になるとこの色がくすんだり、一部が白っぽくなったりします。

たとえば、体が白っぽくなっている場合はネオン病の可能性があり、白い点々があれば白点病が考えられます。

また、泳ぎ方がふらふらしている、水流に流されている、体をレイアウトにこすりつけるような動きをしている、水面に浮上して口をパクパクさせる(鼻上げ)といった異常な動作も体調不良や酸欠のサインです。

このような症状を見つけたら、すぐに隔離し、原因に応じた適切な処置を施すことが大切です。

放置厳禁!ネオン病・白点病・尾ぐされ病の症状

ネオンテトラがかかりやすい、感染力の高い代表的な病気について解説します。

これらの病気は自然治癒が難しく、放置すると命に関わるため、早期の隔離と治療が不可欠です。

ネオン病

ネオン病は、体が白く濁り、症状が進むと脱色部分から内部出血が見られることが特徴です。

感染力が非常に強く、発症個体を隔離して治療しても助かるケースは少ない厄介な病気です。

このため、感染拡大を防ぐための迅速な隔離が最も優先されます。

治療には観パラDやエルバージュエースといった薬が用いられますが、水槽全体のリセットに近いレベルでの消毒や管理が必要になることもあります。

白点病

白点病は、体に白い点々が現れる寄生虫による病気です。

魚が体をかゆがるようにレイアウトにこすりつける行動が見られることもあります。

寄生虫は水槽全体に存在している可能性が高いため、隔離治療だけでは不十分で、水槽全体の水温を28~30度程度に上げて寄生虫のライフサイクルを早めるとともに、メチレンブルー系などの薬浴を水槽ごと行うのが効果的です。

尾ぐされ病

尾ぐされ病は、尾ヒレが白く濁り、進行するとヒレが溶けてボロボロになる病気です。

ネオン病と同じカラムナリス菌が原因で発症することが多く、感染力も高いため、早期の隔離と治療(フラン剤系の薬など)が必要です。

軽症であれば隔離薬浴で改善する可能性がありますが、複数の魚に症状が見られる場合は水槽ごと治療を行うのが望ましいです。

| 病気の名称 | 主な症状 | 対処法(初期) |

| ネオン病 | 体の白化、内出血、ふらつき | 迅速な隔離、薬浴(観パラDなど) |

| 白点病 | 白い点々、体をこすりつける | 水温上昇、水槽ごと薬浴(メチレンブルー系) |

| 尾ぐされ病 | 尾ヒレの白濁、ヒレの溶解 | 隔離、薬浴(フラン剤系の薬など) |

定期的なチェックで見抜ける水質の悪化

水質の悪化は、ネオンテトラが体調を崩し、群れから離れる大きな原因の一つです。

特にアンモニアや亜硝酸塩の濃度が高くなると、魚にとって毒性が強く、大きなストレスや体調不良を引き起こします。

そのため、水質検査キットを使用して、pHやアンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩の濃度が適正範囲内にあるかを定期的にチェックすることが大切です。

餌の与えすぎによる食べ残しや、ろ過フィルターの機能低下などが水質悪化の主な要因となります。

水質が原因の場合は、適切な量の水換えを行い、水質の改善に努めてください。

隠れ家や混泳魚によるストレス

ネオンテトラはデリケートな魚で、ストレスを感じると群れから離れて隅でじっとしてしまいます。

ストレスの原因は多岐にわたりますが、主に水槽の環境変化、過密飼育、そして混泳魚による威嚇が挙げられます。

例えば、気が強い魚種との混泳は、ネオンテトラにとって大きなプレッシャーとなります。

また、水槽が狭すぎる、水草や流木などの隠れ家が少ないといった環境も、臆病なネオンテトラの不安を増幅させてしまいます。

このような場合は、混泳魚の相性を見直すか、水草や流木などの隠れ家を増やし、ネオンテトラが安心して休める場所を確保してあげると改善されることが期待できます。

飼育年数から推測する老化

ネオンテトラの寿命は通常2〜3年程度ですが、中には5年ほど生きる長寿な個体もいます。

飼育年数が長いネオンテトラが群れから離れて動かなくなっている場合、病気やストレスではなく、老化が原因である可能性も考えられます。

老化の兆候としては、動きが鈍くなる、餌を食べる量が減る、体色が褪せてツヤがなくなる、背骨が曲がる、痩せてくるといった症状が現れることが多いです。

老衰の場合は特別な治療は必要ありませんが、体力が低下して餌の取り合いに負けたり、他の魚からのちょっかいに対応できなくなったりすることがあります。

このため、隔離して静かな環境で過ごさせてあげることも考慮しましょう。

ネオンテトラ 1 匹だけ離れていたり動かない時の具体的な対処法

ネオンテトラが群れから離れていたり動かない状態が見られたら、原因を特定し、速やかに適切な対処を行うことが愛魚の命を守る上で大切です。

- 今すぐできる水質・水温の適正化

- ストレス軽減のための水槽環境の改善

- 白点病の持ち込みを防ぐトリートメント

- 各種病気に応じた薬浴と水槽消毒の必要性

- まとめ:ネオンテトラ 1 匹だけ離れていたり動かない時のチェックポイント

今すぐできる水質・水温の適正化

ネオンテトラの不調の原因が水質にあると疑われる場合、今すぐできる対策として水質の適正化が挙げられます。

水質が原因の場合は、まずは水換えを実施してください。

一度に大量の水換えを行うと急激な環境変化で魚にさらなるストレスを与えるため、水槽の1/3から1/4程度の部分換水を行うのが基本です。

また、水温の急激な変化は体調を崩す大きな要因となります。

水温が低すぎると動きが鈍くなるため、ヒーターを調整し、ネオンテトラの適温とされる25℃前後を維持できているかを確認してください。

水温は常に一定に保つことが、病気の予防にも繋がる大切なポイントです。

ストレス軽減のための水槽環境の改善

環境的なストレスによってネオンテトラが群れから離れている場合は、ストレスの原因を取り除くことが重要になります。

混泳魚に追いかけられている場合は相性の良い魚種に見直すか、隔離を検討しましょう。

また、水草や流木などを増やし、魚が隠れて安心できるスペースを設けてあげてください。

ネオンテトラは臆病な魚ですので、水槽の周りで大きな音を立てたり、頻繁に水槽を覗き込んだりする行為も控えるべきです。

静かで落ち着いた環境を整えてあげることで、魚は徐々に安心感を得て、群れに戻り活発に泳ぎ始めることが期待できます。

白点病の持ち込みを防ぐトリートメント

白点病は主に外部からの持ち込みが原因で発症することが多いため、病気の発生を防ぐには、新しく魚を導入する際のトリートメントが非常に重要です。

新しいネオンテトラを購入した際は、いきなりメインの水槽に入れるのではなく、別の水槽で1週間程度、塩浴(塩水浴)で様子を見てください。

塩浴は浸透圧を利用して魚の体力回復を促すとともに、病気を持ち込まないようにするために行います。

この期間に白点病などの病気の症状が見られたら、すぐに治療を開始してください。

何も症状が見られなければ、メイン水槽への導入を検討して問題ありません。

各種病気に応じた薬浴と水槽消毒の必要性

前述の通り、ネオン病や尾ぐされ病などの感染力の強い病気は、適切な薬浴と水槽の消毒が必要となります。

病気の魚を隔離した後、症状に適した魚病薬を用いて治療します。

薬浴の際は、エアレーションを必ず行い、酸素を豊富に供給することが大切です。

薬の効果を高めるために、塩を併用することも有効な場合がありますが、魚種によっては塩分を苦手とするため、事前の確認が必要です。

治療が終わった後も、念のため数日間の養生期間を設け、完全に元気になったことを確認してから元の水槽に戻すようにしましょう。

重篤な感染症の場合は、水槽全体を消毒・リセットすることも考慮する必要があります。

まとめ:ネオンテトラ 1 匹だけ離れていたり動かない時のチェックポイント

- ネオンテトラが群れから離れたり動かないのは体調不良やストレスのサインである

- 病気の可能性を第一に考え、速やかに弱った個体を隔離する

- 隔離することで病気の感染拡大を防ぎ、治療に専念できる

- ネオン病は体が白くなる、白点病は白い点々が現れるのが特徴である

- 尾ぐされ病はヒレが溶けるようにボロボロになっていく

- 水質検査キットでアンモニアや亜硝酸塩の濃度を定期的にチェックする

- 水質の悪化が原因の場合、適切な水換えで環境を改善する

- 水温が適正範囲内(約25℃前後)に保たれているか確認する

- 混泳魚によるいじめや水槽の環境変化はストレスの原因となる

- 水草や流木などの隠れ家を設置し、魚が安心できる環境を整える

- 新しい魚の導入時には、病気の持ち込みを防ぐためのトリートメントを行う

- 病気が発覚した場合は、症状に応じた薬で薬浴治療を行う

- 薬浴の際は、塩分濃度や水温の急変に注意し、エアレーションを必ず行う

- 飼育年数が長い場合は、老化による動きの鈍化である可能性も考慮する

- ネオンテトラ 1 匹だけ離れていたり動かない場合は、原因を特定し早期に対処することが重要である

コメント