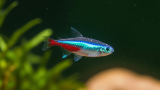

熱帯魚の中でも特に人気があり、その美しいネオンカラーの群泳が魅力的なネオンテトラですが、時に水槽の底でじっとして動かない、あるいは群れから離れてしまうといった行動が見られることがあります。

この記事は、愛魚のネオンテトラがなぜ泳がないのか、その原因と対策を網羅的に解説いたします。

臆病なネオンテトラは、新しい環境への警戒心からくるストレス、水槽内の水質の悪化・酸欠、急激な水温の不一致、そして病気など、様々な要因で泳がなくなることがあります。

これらの具体的なサインと適切な対処法を知ることで、ネオンテトラにとって最適な飼育環境を整え、再び水槽内を元気に泳ぎ回る姿を取り戻すことができるでしょう。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深められます。

- ネオンテトラが泳がない原因とその具体的なサインを把握できる

- ストレスや水質、水温に関する環境要因への具体的な対策がわかる

- ネオンテトラがかかりやすい病気の初期症状と対処法が理解できる

- 魚の行動を観察し、状況に応じた的確な対応方法を身につけられる

ネオンテトラが泳がない!考えられる主な原因と対策

- ネオンテトラ 泳がない 状況を判断するチェックポイント

- 行動と体表から予測する原因と対策の全体像

- 環境の変化によるストレスと解消法

- 危険なサイン「鼻上げ」と水質の悪化・酸欠への対処

- 白点病などの病気の兆候と隔離・治療

- 季節の変わり目に注意したい水温の不一致への対応

ネオンテトラ 泳がない 状況を判断するチェックポイント

ネオンテトラが泳がない場合、まずはその状況を客観的に観察し、原因を特定するための手がかりを見つけることが大切です。

特に、他の魚の様子、ネオンテトラ自身の体調、食欲といった点をチェックすることから始めます。

例えば、水槽内の全ての魚が元気をなくしている場合は、水質や水温といった環境全体の問題が原因と対策の焦点になります。

一方、特定の魚だけが底でじっとしていたり、群れから離れていたりする場合は、その個体の病気や、混泳魚との相性によるストレスなどが考えられます。

また、ヒレが閉じているかどうかも重要なサインです。

健康なネオンテトラはヒレを広げていますが、体調不良の魚はヒレをたたんでじっとしていることが多いです。

水質の悪化・酸欠や病気が原因で体力を消耗している可能性があるため、このサインを見逃さないようにしましょう。

さらに、食欲があるかどうかも健康状態を知る上で欠かせないポイントとなります。

餌を与えても全く食べない、あるいは口に含んですぐに吐き出すといった行動が見られる場合は、消化不良やその他の病気の可能性を疑う必要があります。

このように、ネオンテトラが泳がない状況を判断するには、魚の行動、身体の状態、そして水槽内の環境全体を多角的に観察することが極めて重要となります。

行動と体表から予測する原因と対策の全体像

ネオンテトラが泳がない原因は、環境の変化、水質の状態、病気の有無など多岐にわたります。

原因を特定するためには、魚の行動や体表の状態から、どのような問題が起きているのかを予測し、適切な原因と対策の方向性を定める必要があります。

例えば、新しい水槽に迎えた直後で、水槽の隅や水草の影に隠れているだけであれば、環境の変化に対する一時的な警戒心やストレスが主な原因と考えられます。

この場合は、しばらくそっとしておくことで、環境に慣れて泳ぎだすのを待つことが対策となります。

一方、水面近くで口を頻繁にパクパクさせている「鼻上げ」が見られる場合は、高水温による溶存酸素量の低下や、フィルターの目詰まりによる水質の悪化・酸欠が原因である可能性が高いです。

この場合は、エアレーションの強化や水換えの実施といった緊急性の高い対策が必要となります。

さらに、体表に白い斑点や出血斑が見られる場合は、白点病やネオン病などの病気が原因である可能性が高まります。

水温の不一致も魚の免疫力を低下させ、病気を引き起こす要因となりますので、水温が25℃から28℃の適温に保たれているかを確認してください。

このように、ネオンテトラが泳がないサインを注意深く観察することで、適切な原因を予測し、早期に適切な対策を講じることが可能になります。

| サイン(行動・体表) | 推定される主な原因 | 主な対策 |

| 水槽の隅や底でじっとしている | 環境の変化によるストレス、臆病な性格 | 隠れ家を増やす、静かに見守る |

| 水面近くで口をパクパク(鼻上げ) | 酸欠、高水温による溶存酸素量減少 | エアレーション強化、水換え、水温調整 |

| 体表に白い斑点や出血斑がある | 病気(白点病、ネオン病など) | 隔離・治療、水温調整(白点病の場合) |

| ヒレをたたんでいる、餌を食べない | 体調不良、水質悪化、消化不良 | 水質チェック・改善、数日間の絶食 |

環境の変化によるストレスと解消法

ネオンテトラが泳がない原因として非常に多いのが、環境の変化からくるストレスです。

ネオンテトラは元々臆病な性格であり、野生下では外敵から身を守るために群れで行動し、水草の陰などに隠れて生活しています。

そのため、新しい水槽に導入された直後や、水槽のレイアウトを大幅に変更した後などは、環境に慣れておらず、警戒心から底でじっとして動かないことがあります。

特に、水合わせや温度合わせを十分に行わずに水槽に導入された場合は、急激な水質や水温の変化によるショック(ストレス)が非常に大きくなります。

このショックは、魚の体調を崩し、病気にかかりやすくなる原因にもなりかねません。

対策としては、まず導入時には水合わせと温度合わせを丁寧に行うことが大切です。

水槽に入れてから2〜3日は、餌を与えずにそっとしておき、ライトも消すなどして、魚を落ち着かせてあげましょう。

また、水槽をドアの近くに設置している場合は、ドアの開閉による振動がストレスになることがあります。

これを避けるため、静かにドアを開閉するか、水槽の設置場所の変更を検討しましょう。

さらに、水草や流木を多めに配置して、ネオンテトラが身を隠せる場所を十分に作ってあげることも、ストレス軽減に非常に効果的です。

多くの隠れ家があることで、魚は安心感を得て、徐々に水槽内を泳ぎだすようになります。

危険なサイン「鼻上げ」と水質の悪化・酸欠への対処

ネオンテトラが水面近くで口をパクパクとさせている、いわゆる「鼻上げ」の行動は、水質の悪化・酸欠によって水中の溶存酸素量が不足している危険なサインです。

これは、魚が空気中の酸素を取り込もうとしている状態で、放置すると命に関わる深刻な問題に発展する可能性があります。

酸欠は、特に夏場の高水温時に起こりやすく、水温が高くなると水中に溶け込める酸素の量が物理的に減少するため、注意が必要です。

また、食べ残しの餌やフンが水槽内に蓄積し、フィルターの目詰まりなどでろ過能力が低下すると、水質が急速に悪化します。

水の汚れが増すと、その分解のために多くの酸素が消費されてしまい、結果として魚が利用できる酸素量が不足してしまいます。

これらの問題を解決するためには、まずエアレーション(ぶくぶく)を強化し、水中に酸素を供給することが最優先の対策となります。

エアストーンなどを設置し、水流を起こすことで、水面でのガス交換を促進する効果も期待できます。

そして、水質の悪化が疑われる場合は、すぐに水槽の水を定期的に交換し、カルキ抜きを必ず行ってください。

ただし、一度に大量に水換えをすると、かえって魚にストレスを与える可能性があるため、1/3程度の水量を交換するのを週に一度行うのが一般的です。

フィルターの掃除も忘れずに行い、ろ過能力を維持することも大切になります。

白点病などの病気の兆候と隔離・治療

ネオンテトラが泳がない、あるいは群れから離れてじっとしている場合、病気にかかっている可能性も考慮しなければなりません。

ネオンテトラがかかりやすい病気として、体表に白い斑点が付く白点病や、体色が白っぽくなり衰弱するネオン病などが挙げられます。

白点病は、水温の急激な変化や水質の悪化などによって魚がストレスを感じ、免疫力が低下した際に発生しやすい病気です。

体表やヒレに小さな白い点々が見られるのが特徴で、早期に治療を行えば治癒が見込めます。

この病気の対策としては、魚を隔離して薬浴を行う他、水槽全体の水温を適温(例:28℃程度)に少し上げることも有効とされています。

一方、ネオン病は、ネオンテトラ特有の病気で、体表のネオンカラーが徐々に薄くなり、白っぽくなって群れから離れて単独で泳ぐようになるのが主な兆候です。

進行すると出血斑が見られることもあり、有効な治療法が確立されていないため、非常に警戒すべき病気とされています。

したがって、もし体表に異常が見られた場合は、病気の魚をすぐに隔離して治療を行うことが重要です。

他の魚への感染を防ぐためにも、病気の早期発見と隔離が肝心になります。

また、ヒコサンZのような予防薬を規定量使用することで、病原菌から魚を守るという予防策も考えられます。

季節の変わり目に注意したい水温の不一致への対応

ネオンテトラは熱帯魚であるため、水温の変化に非常に敏感です。

特に、日本の季節の変わり目は、朝晩の気温差が大きくなることで、水槽内の水温の不一致が発生しやすくなります。

水温が低すぎるとネオンテトラの動きが鈍くなり、底でじっとしていることが増えます。

逆に、水温が高すぎると酸欠の原因にもなり、魚が衰弱する可能性があります。

ネオンテトラの適温は一般的に25℃から28℃程度とされています。

水温がこの適温から外れて不安定になると、魚は大きなストレスを感じ、免疫力が低下して病気にかかりやすくなってしまいます。

例えば、水を継ぎ足す際に、水槽の水温と新しく入れる水の水温が大きく異なると、魚にショックを与えてしまうので注意が必要です。

これらの問題を防ぐためには、水槽用のヒーターを必ず使用し、水温を常に一定に保つことが大切です。

季節の変わり目や冬場は、ヒーターの保温力が追いつかない可能性があるため、ワンランク上のパワーを持つヒーターを使用することを検討しましょう。

また、水を継ぎ足す際も、事前に継ぎ足す水を水槽と同じ水温にしておくという細やかな配慮が必要です。

例えば、水道水が冷たい冬場は、お湯と水を割って温度調節を行ってからカルキ抜きをして使用するといった工夫が求められます。

水温計を毎日チェックし、適温を維持することが、ネオンテトラを元気に飼育するための基本となります。

群泳しない、底でじっとする…なぜネオンテトラは泳がないのか?

- 新しい環境への警戒心と隠れ家(水草・流木)の重要性

- 臆病なネオンテトラの遊泳層(上層〜中層)と水流の好み

- ドアの開閉やライトの頻繁な点滅による振動ストレス

- ネオンテトラ 泳がない 状況を改善し群泳を促すための混泳魚の導入

- 消化不良や浮袋の異常による沈下・異常な泳ぎ方への対処

- 魚の性質を理解してネオンテトラが泳がない不安を解消しよう

新しい環境への警戒心と隠れ家(水草・流木)の重要性

ネオンテトラは、その遊泳性のイメージとは裏腹に、非常に臆病な性質を持っています。

そのため、新しい水槽に導入されたばかりの頃は、見慣れない環境への警戒心から、底や水槽の隅でじっと動かなかったり、水草や流木の影に隠れたまま出てこなかったりすることが多く見られます。

これは、魚が身の安全を確保しようとする自然な行動であり、特に導入直後の数日間はよくある状況です。

したがって、ネオンテトラを飼育する上で、彼らが安心できる環境を整えることが極めて大切になります。

具体的には、アヌビアスやナナなどの葉の大きな水草や、複雑な形状の流木を配置して、十分に身を隠せる場所(隠れ家)を水槽の底半分くらいに充実させてあげましょう。

隠れ家が多いと、ネオンテトラは「いつでも逃げられる場所がある」という安心感を持ち、徐々に警戒心を解いて水槽内を泳ぎだすようになります。

このように、臆病なネオンテトラの性質を理解し、物理的に隠れられる場所を提供することが、新しい環境へのストレスを軽減し、元気に泳ぐための第一歩となります。

新しい魚を迎えた直後は、過度に構いすぎず、静かに見守ってあげることが重要です。

臆病なネオンテトラの遊泳層(上層〜中層)と水流の好み

ネオンテトラは、水槽の上層から中層にかけてを好んで泳ぐ習性があります。

これは「遊泳層」と呼ばれており、混泳魚を選ぶ際の重要なポイントの一つです。

彼らは水流を好む傾向があるため、水槽にエアストーンを設置するなどして、緩やかな水流を作ってあげることが望ましいとされています。

自然環境と同じように、水面付近に水流があり、水底は穏やかであるという状態が理想的です。

水流が全くない水槽では、ネオンテトラにとって理想的な環境とは言えません。

しかし、ネオンテトラがこの遊泳層を泳がずに、底でじっとしている場合は、やはり強いストレスを感じているか、体調が優れない可能性があります。

例えば、混泳魚がネオンテトラの遊泳層である上層から中層に生息し、気性が荒い種類であった場合、ネオンテトラは常に追い回される恐怖を感じ、水底の穏やかな場所や隠れ家に逃げ込むことがあります。

このため、混泳魚を選ぶ際には、遊泳層が異なる魚(例えば下層を好むコリドラス系など)を選ぶことで、生活空間が重なることによるストレスを軽減させ、それぞれの魚が快適に過ごせるように配慮することが大切です。

また、水流が強すぎると魚が疲れてしまうため、強すぎる水流になっていないかどうかも確認しましょう。

ドアの開閉やライトの頻繁な点滅による振動ストレス

水槽の設置場所や、日常的な管理方法が、ネオンテトラにストレスを与え、泳がなくなる原因となっていることがあります。

特に、水槽をドアのすぐ近くに設置していると、ドアの開け閉めの際に発生する振動が水槽を通して魚に伝わってしまいます。

魚は側線という器官で水中の微細な振動を感知するため、頻繁な振動は大きな脅威となり、警戒心から底でじっとしてしまう原因となります。

また、水槽のライトを点けたり消したりを頻繁に行うことも、ネオンテトラにとっては予期せぬ変化であり、ストレスの原因になります。

これは、彼らが夜行性の性質を持つことや、野生下では日陰のような暗い場所を好むという性格にも起因しています。

対策としては、まず水槽の設置場所を見直し、可能な限り静かで振動の少ない場所に移動させることを検討してください。

移動が難しい場合は、ドアをゆっくりと静かに開閉するよう心がけましょう。

ライトについては、点灯・消灯する時間を決め、タイマーなどを活用して規則的に管理することが大切です。

夕方から寝るまでの時間や、朝から夕方までの時間など、点灯時間を固定することで、ネオンテトラに安心感を与えることができます。

このように、日常の些細な行動を見直すだけでも、ネオンテトラが感じるストレスを大きく軽減し、元気に泳ぎだすきっかけを作ることが可能です。

ネオンテトラ 泳がない 状況を改善し群泳を促すための混泳魚の導入

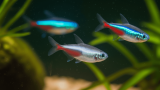

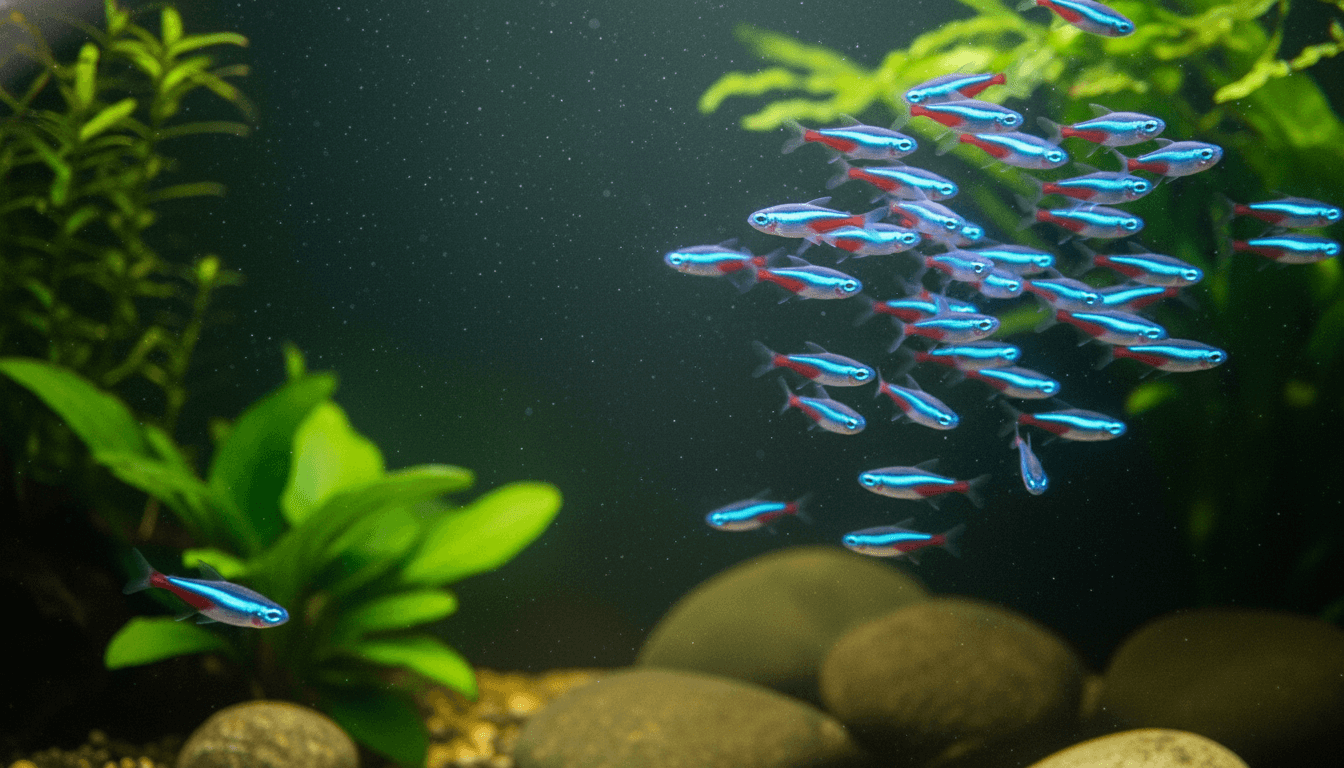

ネオンテトラは本来、自然界では外敵から身を守るために群泳する魚です。

しかし、水槽という外敵のいない安全な環境に慣れてしまうと、その警戒心が薄れ、バラバラに泳ぎだして群泳しなくなることがよくあります。

特に小型の水槽で飼育していると、群泳の様子があまり見られないことが多いようです。

したがって、ネオンテトラ 泳がない状況を改善し、彼らに群れで泳ぐ習性を思い出させる一つの方法として、人為的に警戒心を与えるために、ネオンテトラよりも一回り大きな温和な魚を混泳させることが有効です。

ただし、当然ながらネオンテトラを捕食してしまうような肉食魚は避ける必要があります。

例えば、温和な性格でネオンテトラを食べないサイズの「ドワーフグラミー」などが、群泳を促すための混泳相手としておすすめです。

大きな魚が水槽内にいることで、ネオンテトラは自然界と同じように身を守る必要性を感じ、再び群れを作って泳ぐようになる可能性が高まります。

ただし、新しい魚を導入することで水槽の飼育密度が上がり、水質の悪化やストレスが増加するリスクもあります。

そのため、混泳を行う場合は、60センチ以上の広めの水槽で飼育し、隠れ家となる水草を充実させるなど、飼育環境に十分配慮することが重要です。

消化不良や浮袋の異常による沈下・異常な泳ぎ方への対処

ネオンテトラがまっすぐ泳げずに底に沈んでしまったり、バランスを崩して泳いだりする場合は、消化不良や浮袋の異常といった体内の問題が原因である可能性があります。

特に、餌の与えすぎは消化不良を引き起こしやすく、底でじっとしている原因となることがあります。

食べすぎによって消化不良を起こすと、浮袋の機能にも影響が出て、うまく浮力が調整できなくなり、沈んでしまう(または浮いてしまう)といった異常な泳ぎ方になることがあります。

消化不良が原因と疑われる場合は、まず数日間餌を与えずに様子を見てください。

これにより、消化器官を休ませ、自然な回復を促します。

もし食べ残しが出て水質が悪化しているようであれば、すぐに取り除き、部分的な水換えを行って水質の悪化を防ぎましょう。

また、転覆病のように、浮袋の機能が損なわれることで発生する病気もあります。

この場合も、水温の不一致や水質の悪化によるストレスで魚の体力が落ちていることが根本にあることが多いです。

消化不良や転覆病の対策としては、前述の通り数日間の絶食のほか、水温を適温に保ち、水質を清潔に維持することが最も重要となります。

日頃から餌を少量ずつ与え、食べ残しが出ないように注意することが、これらのトラブルの予防に繋がります。

魚の性質を理解してネオンテトラが泳がない不安を解消しよう

ネオンテトラが泳がない状況に直面すると、飼い主としては心配になり、不安を感じるのは当然のことです。

しかし、この記事で見てきたように、ネオンテトラが泳がない原因は、環境の変化によるストレス、水質の悪化・酸欠、水温の不一致、そして病気など、様々な可能性が考えられます。

大切なのは、魚の臆病な性質を理解し、パニックにならずに、魚の行動や体表のサインを冷静に観察することです。

多くの場合、原因は新しい環境への警戒心や、日々の管理の中で生じた軽度の水質の悪化といった環境要因にあります。

これらの問題に対しては、水合わせを丁寧に行う、隠れ家を充実させる、水換えを定期的に行う、水温を一定に保つといった基本的な対策を講じることで、多くの状況は改善に向かいます。

もし体表に異常が見られた場合は、早期に病気と判断し、隔離と治療を開始することが、手遅れにならないための鍵となります。

日々の観察を習慣化し、魚にとって快適な環境を維持することが、ネオンテトラを元気に、そして美しく群泳させるための最良の方法と言えます。

ネオンテトラが泳がない時のチェックリストと対応策

- 水合わせと温度合わせは丁寧に行ったか

- 新しい魚を迎えた直後は静かに見守っているか

- 水槽に水草や流木などの隠れ家は十分にあるか

- 水槽の水を定期的に交換し清潔に保っているか

- エアレーションを行い水流と酸素を確保しているか

- 水温が25℃〜28℃の適温に保たれているか

- ヒーターは季節に応じて適切なものを使用しているか

- 水槽の近くで大きな音や振動を与えていないか

- ライトの点灯・消灯は規則正しく行っているか

- 餌の与えすぎによる食べ残しや消化不良はないか

- 他の魚との混泳でストレスを与えていないか

- ネオンテトラの体表に白い斑点や出血斑はないか

- ヒレをたたんでじっとしていないか

- 水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」が見られないか

- 異常がある場合はすぐに隔離と治療を検討する

コメント