「ネオンテトラの繁殖が難しい」とインターネットで検索されているあなたは、美しい熱帯魚であるネオンテトラを自宅で増やしたいと考えているのではないでしょうか。

しかし、一般的な飼育方法では自然繁殖がほとんど見られず、ネオンテトラの繁殖が難しいという事実に直面している方も多いかと思います。

この記事では、なぜネオンテトラの繁殖が難しいとされるのかを深く掘り下げ、特に重要となる繁殖時期や、繁殖を成功させるためのポイントについて、具体的な方法と注意点を網羅的に解説いたします。

繁殖へのチャレンジは決して簡単ではありませんが、適切な環境と知識さえあれば、その成功率は飛躍的に高まります。

この記事を読むことでネオンテトラ 繁殖 難しいと検索した読者が具体的に何について理解を深められるか

・繁殖を成功させるために必要な水質や水温などの環境条件

・卵や稚魚が食べられないようにするための実践的な対策

・孵化直後の極小の稚魚を餓死させずに育てる給餌のノウハウ

ネオンテトラの繁殖が難しいと言われる理由を徹底解説

- ネオンテトラの繁殖が難しい理由とは

- 繁殖の「勝手に増える」は期待できない

- 親魚が卵や稚魚を食べてしまう問題

- 繁殖に適した環境を作る「ブラックウォーター」

- 繁殖を成功させるためのポイント:適切な水質・水温

- 成熟した若い親魚のペアを確保する方法

ネオンテトラの繁殖が難しい理由とは

ネオンテトラの繁殖が一般的に難しいと言われる主な理由は、原産地であるアマゾン川の環境を、飼育下で安定して再現するのが困難であるためです。

ネオンテトラは丈夫で飼育しやすい入門魚として人気がありますが、繁殖となると話は別になります。

特に、弱酸性で不純物の少ない非常に軟質な水(軟水)を維持し続けるのが難しい点があげられます。

本来、アマゾン川流域は落ち葉などから染み出すタンニンにより、pHが低く硬度も低い特殊な水質です。

いくら健康なオスとメスを用意しても、この繁殖に適した特殊な水質や、光量を抑えた薄暗い環境が整わなければ、繁殖スイッチが入らないのです。

また、うまく産卵まで漕ぎつけたとしても、次のセクションで解説するように、卵や稚魚の生存率を維持することが極めて困難であるという問題も存在します。

繁殖の「勝手に増える」は期待できない

メダカやグッピーといった魚は、成熟したオスとメスを一緒に飼育していれば、特別な環境整備をしなくても自然と繁殖し、水槽内で徐々に数を増やしてくれるケースが多くあります。

一方、ネオンテトラの場合は、飼育水槽の環境が運よく繁殖に適していたとしても、「勝手に繁殖してどんどん数を増やしてくれる」という期待はほとんどできません。

その理由は、たとえ産卵したとしても、その後の卵や稚魚が食べられてしまうためです。

無事に卵が残って孵化したとしても、体長が非常に小さく泳ぎが苦手な稚魚は、すぐに成魚に見つかり捕食されてしまいます。

したがって、ネオンテトラが自然繁殖によって数を増やすことは、通常の飼育環境ではほぼ期待できないと言えるでしょう。

確実に繁殖を成功させるためには、後述する方法で卵や稚魚を親魚から隔離することが不可欠になります。

親魚が卵や稚魚を食べてしまう問題

ネオンテトラの繁殖における大きな障壁の一つは、親魚が産卵した卵や孵化した稚魚を捕食してしまうという行動です。

ネオンテトラは、メダカのように水草に粘着性のある卵を産み付けるわけではなく、卵を底砂の上にばら撒くように産卵します。

この産卵方法のため、卵がむき出しの状態になりやすく、産卵したそばから親魚や混泳魚に食べられてしまうことが問題です。

また、親魚は産卵後も稚魚を守るような行動はとらず、生まれたばかりの非常に小さな稚魚も絶好の餌と認識してしまいます。

このため、卵や稚魚を親魚から隔離せずに放置した場合、ほとんどの場合で全て食べ尽くされてしまうでしょう。

したがって、繁殖を成功させるためには、産卵後に親魚を速やかに別容器に戻すか、卵が親魚の届かない場所に落ちるような産卵床を事前に設置することが重要になります。

繁殖に適した環境を作る「ブラックウォーター」

ネオンテトラの繁殖を促すためには、まず原産地であるアマゾン川の環境、特に水質を再現することが欠かせません。

この再現が必要な環境こそが「ブラックウォーター」です。

ブラックウォーターとは、川底に堆積した枯れ葉などから溶け出したタンニンの影響で、紅茶のような茶褐色になった水のことを指します。

このタンニンにはフミン酸やフルボ酸が含まれており、水質を弱酸性、かつ軟水化させる効果があります。

ネオンテトラが繁殖スイッチを入れるには、pH5.5から6.5程度の弱酸性で硬度の低いブラックウォーターが適しているのです。

ブラックウォーターの作り方と注意点

ブラックウォーターを作るには、マジックリーフやヤシャブシの実、またはピートモスなどの天然素材を使用する方法があります。

これらを水槽に入れることで、時間をかけて自然にブラックウォーター化が進みます。

しかし、これらの素材を水槽内にそのままにしておくと水質悪化の原因にもなり得ますので、事前に別容器でブラックウォーターを作成し、水換えに使用することがおすすめです。

また、水質調整剤として市販されている「テトラ ブラックウォーター」などを活用すれば、より手軽に目的の水質を再現できます。

いずれの方法をとるにしても、繁殖を試みる際には、pHと水温をしっかりと計測・管理することが大切です。

繁殖を成功させるためのポイント:適切な水質・水温

前述の通り、ネオンテトラの繁殖において、水質と水温の管理は最も重要な要素です。

ネオンテトラの繁殖を成功させるための水質と水温の理想的な条件は以下のようになっています。

これらの条件を安定して維持することが繁殖への第一歩です。

日本の水道水は中性から弱アルカリ性であることが多いため、ピートモスやRO水(逆浸透膜ろ過水)などを活用し、硬度を下げて弱酸性の軟水にする必要があります。

特に、アマゾン川の雨季の環境を再現するため、意図的に水温を下げてから一気に上昇させることで繁殖を促す方法も知られています。

ただし、水質の急激な変化は魚に大きなストレスを与え、最悪の場合、体調を崩したり死に至ったりするデメリットもありますので、水質や水温の調整は慎重に行うべきです。

水温については、繁殖期であっても25℃前後で安定させることが、魚への負担が少なく適していると考えられます。

成熟した若い親魚のペアを確保する方法

繁殖に用いる親魚は、若く健康な個体を選ぶことが成功の鍵を握ります。

ネオンテトラは生後4ヶ月から6ヶ月程度で成魚となり、繁殖に適しているのは生後5ヶ月程度で体長が約25mm前後の若い個体です。

あまりに大きくなった個体は老齢である可能性があり、繁殖能力が落ちていることがあります。

雌雄の判別方法

繁殖を狙うには、まずオスとメスを見分ける必要があります。

- メス:抱卵すると腹部が丸みを帯びてふっくらと大きくなり、背中が黒っぽくなるため比較的判別しやすいです。

- オス:体型はメスに比べてスリムで細長く、腹部の膨らみはありません。青いラインがはっきりしていることが多いです。

若いオスメスのペアを複数確保し、繁殖に備えて栄養価の高いブラインシュリンプや冷凍赤虫などの生餌を与えてコンディションを整えることが大切です。

ペアリングの際は、メス1匹に対してオスを2〜3匹用意すると、受精率が高まります。

ネオンテトラの繁殖に難しい環境を整備して挑戦する

- ネオンテトラの繁殖時期と準備

- 繁殖行動と抱卵したメスの見分け方

- 産卵床となる隠れ家の作り方

- 孵化直後の極小の稚魚飼育が難しい理由

- 稚魚の最初の餌インフゾリアとブラインシュリンプ

- ネオンテトラの繁殖が難しい場合の成功への道筋(まとめ)

ネオンテトラの繁殖時期と準備

ネオンテトラは決まった繁殖時期がなく、適切な水質と水温の環境さえ整えれば一年を通して繁殖の可能性があります。

ただし、自然界では雨季に水温や水質が変化することで繁殖期を迎えるため、飼育下でも人工的にその変化を再現することが繁殖のきっかけになります。

繁殖用水槽の準備

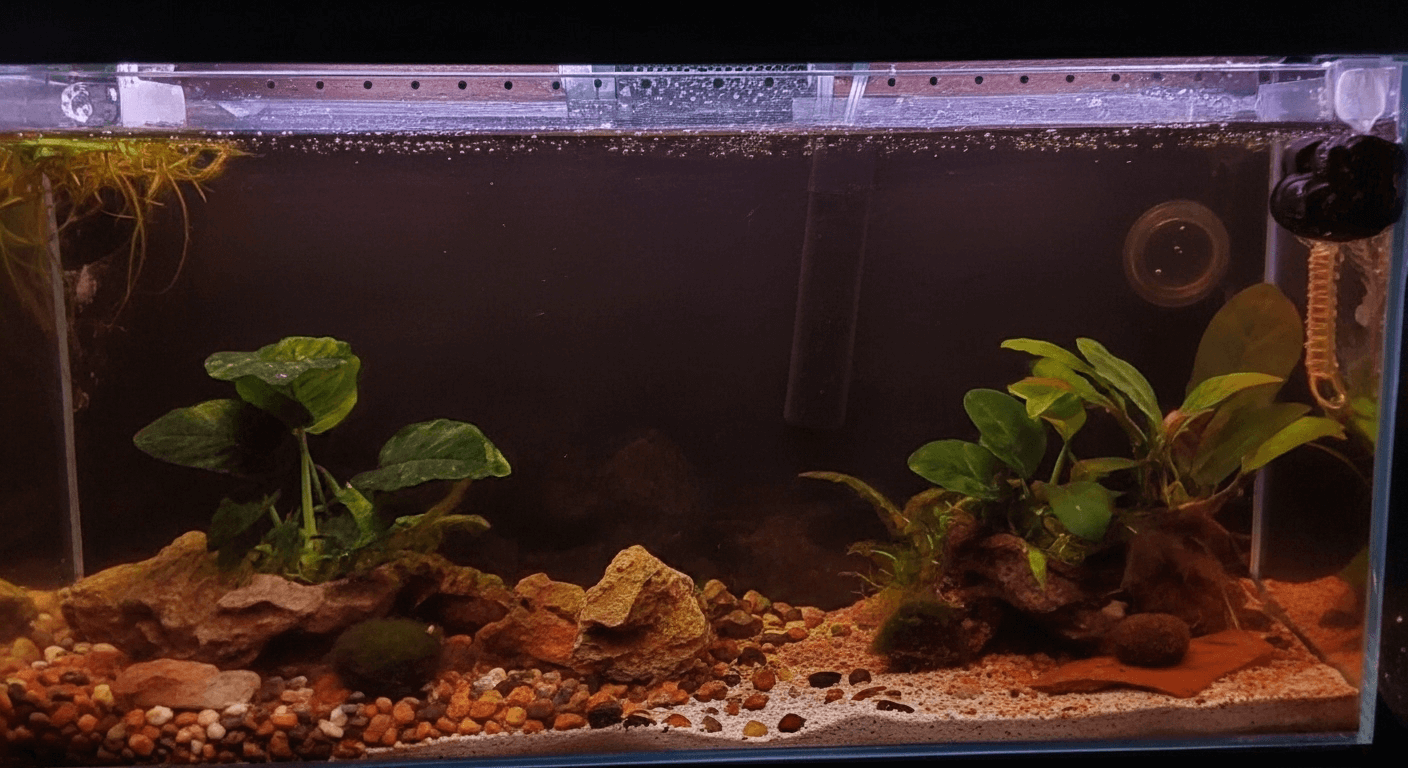

確実に繁殖を成功させるためには、普段飼育している水槽(本水槽)とは別に、繁殖専用の水槽を用意することが一般的です。

繁殖用水槽は20cmから30cm程度の小型水槽が適しています。

なぜならば、小型水槽の方が水質の調整がしやすく、孵化した稚魚が餌を見つけやすくなるからです。

水槽には、繁殖に適したpH5.5から6.5、水温25℃前後のブラックウォーターを準備し、ヒーターで水温を安定させます。

また、卵が光に弱いため、水槽の周囲を暗い紙で覆うなどして光量を抑え、薄暗い環境を整えることが大切です。

繁殖行動と抱卵したメスの見分け方

繁殖に適した環境を整えた繁殖用水槽にオスとメスのペアを入れると、繁殖行動が観察されることがあります。

繁殖期に入ると、オスはメスを追いかけ回し、体を細かく震わせて尾ビレを広げるような求愛のダンスを始めます。

抱卵したメスは、お腹がパンパンに膨らみ、背中が黒ずむため、普段と比べて簡単に判別できます。

メスがこのような状態になり、水槽の底の方でじっとしている、あるいは急に落ち着きなく泳ぎ出すといった行動が見られたら、数時間から2日程度で産卵が近い兆候です。

産卵が確認できたら、親魚が卵を食べてしまうのを防ぐため、速やかに元の水槽に戻す必要があります。

産卵床となる隠れ家の作り方

親魚による卵の捕食を防ぐためには、卵が親魚の届かない場所に落ちるような工夫が必要です。

ネオンテトラは卵を底砂の上にばら撒くように産卵するため、繁殖用水槽の底に産卵床となる隠れ家を設けます。

産卵床の具体的な方法

- 鉢底ネットの活用:水槽の底から少し離れた位置に鉢底ネットやシュロ網などを設置し、親魚の遊泳スペースと卵が落ちるスペースを分ける方法があります。これにより、産み落とされた卵はネットの隙間を通って底に落ち、親魚に食べられるのを防げます。

- 水草の利用:ウィローモスなどの葉が細かく底を這うように広がる水草を豊富に敷き詰めることも有効です。卵が水草の間に入り込むことで、親魚から見つかりにくくなります。

- 底砂の選択:目の細かい砂やソイルは避け、大磯砂のように粒が大きめの底砂を使うことで、砂と砂の間に卵が入り込みやすくなり、捕食されるリスクを減らすことができます。

繁殖用水槽で卵を隔離・管理する場合は、卵を見つけやすくするため、あえて底砂を敷かないベアタンクにして、鉢底ネットのみを設置する方法がより確実です。

孵化直後の極小の稚魚飼育が難しい理由

ネオンテトラの繁殖が難しいとされるもう一つの大きな要因は、孵化直後の稚魚の飼育難易度の高さにあります。

卵は水温25℃前後で約24時間から2日で孵化しますが、生まれたばかりの稚魚は体長が非常に小さく、肉眼で見つけるのが困難なほどです。

稚魚飼育の障壁

- 給餌の難しさ:あまりに小さいため、一般的な人工飼料はもちろん、メダカやグッピーの稚魚が食べるベビーフードや孵化直後のブラインシュリンプすら口にすることができません。

- 環境変化への弱さ:体の小さな稚魚は水質や水温の急変に非常に弱く、水質の悪化にも敏感です。

- 光への感受性:強い照明の光に弱く、ストレスを感じたり死んでしまったりする恐れがあると言われています。

これらの点から、卵を隔離して無事に孵化させたとしても、稚魚が成長するまでの初期段階で餓死や環境変化による死亡が多く発生することが、繁殖難易度を高める理由です。

稚魚の最初の餌インフゾリアとブラインシュリンプ

稚魚の生存率を上げるためには、その小さな口でも食べられる適切な餌を用意することが必須です。

生まれたてのネオンテトラの稚魚には、インフゾリアという極小の微生物(動物プランクトンの総称)を与える必要があります。

餌の切り替えと管理

- インフゾリア:稚魚が生まれてから最初の数日間はこのインフゾリアが唯一の餌となります。インフゾリアは無精卵を放置することでも発生しますが、専用の培養液や、ゾウリムシミックスといった商品を購入することで、確実に用意できます。また、植物性プランクトンであるグリーンウォーター(青水)も、稚魚の餌として有効です。微生物の素やPSB(光合成細菌)などを添加し、餌切れを防ぐことが大切です。

- ブラインシュリンプへの移行:生後5日から10日程度経ち、稚魚が少し成長すると、冷凍ワムシや孵化したての小さなブラインシュリンプが食べられるようになります。この頃から、徐々に餌を切り替えていきましょう。

- 通常餌への移行:生後10日以上経ち、体長が5mm程度に成長すれば、通常サイズのブラインシュリンプも食べられるようになります。さらに成長すれば、ベビー用の人工飼料にも慣れさせることができます。

このように、稚魚の成長に合わせて適切なサイズの餌を、1日2〜3回、少量ずつ与えることが重要です。

食べ残しは水質悪化の原因になりますので、毎日スポイトなどで取り除き、少量の水換えを行って水質を管理しましょう。

ネオンテトラの繁殖が難しい場合の成功への道筋(まとめ)

ネオンテトラの繁殖が難しいとされる主な要因と、それを克服するための成功への道筋について解説しました。

繁殖は容易ではありませんが、適切な環境整備と細やかな管理を行うことで成功の可能性は高まります。

- ネオンテトラの繁殖はメダカやグッピーに比べ難易度が高い

- 難しい理由の主因は弱酸性の軟水など特殊な水質環境の維持が困難なこと

- 繁殖を促す水質はpH5.5から6.5の弱酸性で硬度の低い軟水が適している

- 繁殖に適した水温は22℃から26℃で25℃前後を安定させることが大切

- 原産地の環境を再現する「ブラックウォーター」の準備が必要である

- 親魚は生後5ヶ月程度の若いオスメスのペアを複数確保するのが理想

- 抱卵したメスは腹部が丸みを帯びて背中が黒っぽくなることで判別可能

- 産卵後は親魚が卵を食べてしまうため速やかに元の水槽へ戻す

- 卵の捕食を防ぐため鉢底ネットやウィローモスで産卵床を設置する

- 卵は薄暗い環境で水温25℃前後であれば約1日から2日で孵化する

- 孵化直後の稚魚は非常に小さく給餌の難易度が高く餓死しやすい

- 生まれたての稚魚にはインフゾリアという極小の微生物を与える必要がある

- 稚魚の成長に合わせてブラインシュリンプなどの生餌に切り替える

- 稚魚は水質や水温の急変に弱いため毎日の少量の水換えで管理する

- 体長が1cmを超えた生後1ヶ月程度で親魚と同じ水槽に移すことが可能

コメント